□许保金

经典山阳

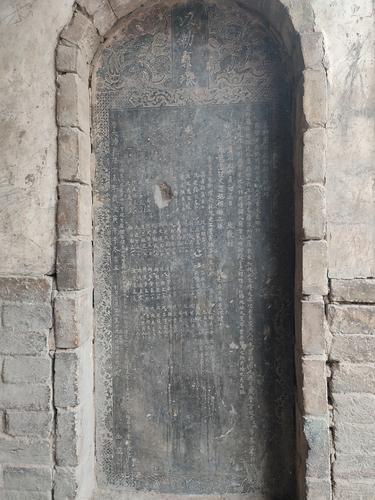

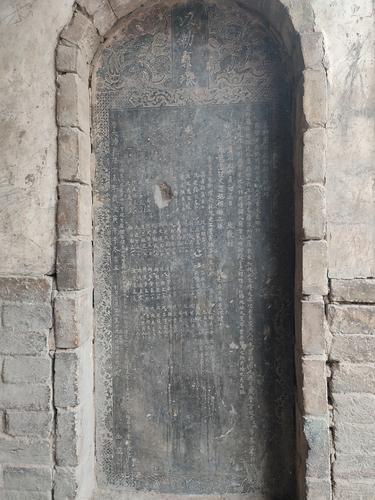

图① 火神庙拜殿粉饰及铺地碑。

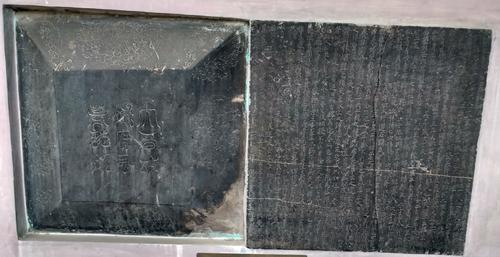

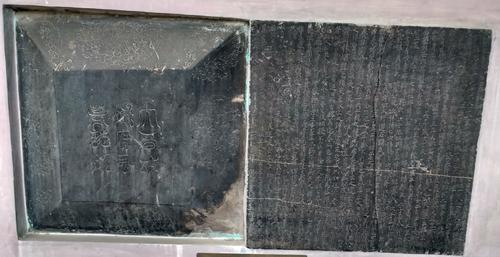

图② 大晋故刘府君墓志铭。

中站区正南有北敬村、南敬村两个村,过去统称敬村,后因村大人多,便将村子一分为二,为北敬村和南敬村。但是,当地人却习惯叫“苟村”(北苟村、南苟村),因为与西晋大将军苟晞有关。

一

南敬村原在北敬村之南,因南水北调工程占地之需,现南敬村整村搬迁至建设路之北。

原南敬村南邻就是现在的解放区王褚街道灵泉陂村。关于灵泉陂村的来历,民间有个传说:晋代时有个秀才大醉而归,当他行到此地时酒性发作,便躺在干枯的草丛中呼呼大睡。他的爱犬便忠诚地守护在一旁,突然,爱犬发现远处有野火在燃烧,而且火势正快速蔓延过来。爱犬急忙冲着秀才狂叫,但他毫无反应。爱犬又用爪子拽拉他,无奈,他喝得太多了,还是毫无知觉。眼看火势越来越近了,爱犬急中生智,用爪子疯狂地刨地。不一会儿,爱犬便刨出了一个土坑,一股清泉从土坑里喷涌而出。但是,爱犬因此累死在了泉眼旁。泉水越流越大,秀才身旁已是一片水泽,大火燃烧到此纷纷熄灭。此时,他也被惊醒了。他环视了周围,马上明白了一切。他抱着爱犬失声痛哭,随后便把爱犬埋在了泉眼旁,以示对爱犬的感激和怀念。于是,老百姓就把这个泉眼起名叫“狗泉”,后因狗有灵性,认为有神灵相助,便又把“狗泉”改成了“灵泉”。后来,这里形成了村庄,就把村名叫灵泉陂,老百姓却习惯叫“狗泉陂”。而在史料记载上,“灵泉”“狗泉”都被称为“苟泉”。

乾隆版《怀庆府志·舆地志》载:“灵泉,在(修武)县西南五十里,即双泉口,亦名苟泉。”又载:“苟泉陂,在(修武)县西五十里。”

道光版《修武县志·泉源》记载:“灵泉在县西五十里,即苟泉,有苟泉陂,泉水入新河。”

灵泉陂村有一座灵泉寺,寺内有一通古石碑——大元国温公新龙泉池记。碑文载:“邑之西偏五十里,土壤肥润,民物蕃庶,有里曰苟泉村,亦云苟泉陂……”

《水经注·卷九》载:“……次北有苟泉水入焉,水出山阳县故修武城西南,同源分派,裂为二水。南为苟泉,北则吴渎,二渎双导,俱东入陂。”《水经注》又载:“南为苟泉,北则吴渎,是苟姓、吴姓世居泉上,故泉以姓得名也。”也就是说,是苟姓人家居住在泉边,所以此泉便叫“苟泉”,后又演变成“灵泉”。那么,此苟姓是哪家望族呢?道光版《修武县志》载:“苟泉北半里许有南苟村、北苟村,相传为晋苟晞故里。”原来,苟村是晋代苟晞故里。

二

《晋书·列传第三十一》载:“苟晞,字道将,河内山阳人也。”史载,晋时焦作一带为河内郡,下设山阳、修武、野王、怀、沁水、温、河阳、平皋、州、轵10个县。苟晞是河内郡山阳县人,晋时的山阳县大致辖今日的解放区、山阳区、马村区及中站区等地,苟晞故里就是今天的中站区敬村。

苟晞为晋怀帝时的大臣,曾任尚书右丞、尚书左丞等要职,负责督察各部门的廉政。苟晞办事认真,不徇私情,官员们都怕他,看到他“皆侧目惮之”。

晋怀帝永嘉元年,苟晞率军平定了多地叛乱,“威名甚盛”。苟晞进位抚军将军,“出入有仪仗”,都督青、兖二州诸军事,“封东平郡侯,邑万户”。

当时,苟晞的姨母随他生活,苟晞对待姨母像亲生母亲一样“奉养甚厚”。一次,姨母的儿子求他,想在军中谋个差事。苟晞断然拒绝了,说:“我不会拿朝廷给我的权力来为家里人牟私利的,如果我做了,将来我会后悔的。”表弟不听劝告,再三求苟晞给谋个差事。无奈,苟晞只好让他当了个小小的督护。后来,表弟果然犯了法,按律当斩。姨母一再向苟晞叩头,请求饶了她儿子的性命。苟晞虽然很同情姨母,但他还是大义灭亲下令杀了表弟。事后,苟晞身穿丧服亲自为表弟哭丧,流着眼泪说:“杀你的人是兖州刺史,哭表弟的人是苟道将。”意思是说,我作为兖州刺史,杀你是为公;我作为你的表哥,哭你是因私。由此可见,苟晞秉公执法,公私分明。

晋怀帝永嘉五年,苟晞再因平叛有功,被封为大将军、大都督,统领青、徐、兖、豫、荆、扬六州诸军事,“增邑二万户”“出入持黄钺”,规格极高,且先前的官职仍然兼任。

苟晞初入仕时,还能够刚直不阿,清正廉洁。但随着权位的升高,他逐渐腐化堕落了。“位至上将,志颇盈满,奴婢将千人,侍妾数十,终日累夜不出户庭,刑政苛虐,纵情肆欲”。他还滥杀大臣,“左右为之战栗”。从此,他手下人心离散。公元311年9月,匈奴反晋大将石勒攻破了苟晞住地蒙城,苟晞被满门抄斩。

苟晞从清正廉洁到腐化堕落的转变,值得后人引以为戒。

三

焦作市博物馆石刻艺术苑内保存有一合墓志,其上篆文:“大晋故刘府君墓志铭。”铭文名称:“大晋刘府君墓志铭并序。”从铭文可知,墓主刘衡,“期至乡朱村人也”,即今中站区朱村人。因为遇到了事情,在今朱村东南方向的苟村购买田地置办房产,成了苟村人。刘衡死于后唐清泰元年,13年后,即后晋天福十二年,其妻逝世,他才与妻子合葬。而此时已是后晋,所以,墓志便为“大晋故刘府君墓志铭”。铭文中提到了苟村。铭文记载了刘衡墓的方位:“东去右军约三里,西去陆村一里半,南去南苟村二里,北去朱村二里。”铭文中又提到了南苟村。

由此可知,在后唐、后晋时,就有苟村、南苟村了。

那么,苟村为何又改为敬村呢?民间有一个传说。

清道光年间,修武(清朝时中站区一带属修武县管辖)知县冯继照来到此地,指着苟村问随从人员:“这是何村?”随从人员答曰:“苟村。”冯继照大惊,误将“苟”听成了“狗”。随员忙解释,冯继照听后沉思片刻,认为“苟”与“狗”读音难辨,易被误解,欲改村名。冯继照命人取来笔墨,大笔一挥将“苟”字右边加了个“文”字,成了“敬”字。从此,苟村易名敬村。

该传说将苟村改为敬村看似很合理,然而,笔者又一考证,对该传说提出了质疑。

高新区阳庙镇沈鹿宿村中有一座火神庙,为河南省文物保护单位,山门东侧墙上嵌有一通石碑——火神庙拜殿粉饰及铺地碑。碑文记载了粉饰拜殿及为拜殿铺地砖的情况,还记载了捐款、捐物者的姓名及所捐钱、物数量。落款时间是:乾隆十五年岁次庚年季冬(农历十二月)吉旦(农历每月初一)。而在碑文中间空余处还有“乾隆四十年又十月初三日北敬村太学生程文选施柏树二株”之记载。从以上记载分析可知,该碑立碑时间是:乾隆十五年农历十二月初一。而到了乾隆四十年农历十月初三,北敬村太学生程文选向火神庙施柏树二株。因此时只是他一人捐物,不会单独为其立碑,故而在该碑空余处刻上了“乾隆四十年又十月初三日北敬村太学生程文选施柏树二株”,这也是这句话的字体与整碑的字体明显不同的原因。这说明,早在乾隆四十年就有北敬村了,敬村村名非道光年间冯继照所改。

那么,苟村到底是如何演变成敬村的呢?有待进一步考证。

(图片均由作者提供)

|

|

|

||||

| 焦作网免责声明: | ||||||||

|

||||||||

图① 火神庙拜殿粉饰及铺地碑。

图② 大晋故刘府君墓志铭。

中站区正南有北敬村、南敬村两个村,过去统称敬村,后因村大人多,便将村子一分为二,为北敬村和南敬村。但是,当地人却习惯叫“苟村”(北苟村、南苟村),因为与西晋大将军苟晞有关。

一

南敬村原在北敬村之南,因南水北调工程占地之需,现南敬村整村搬迁至建设路之北。

原南敬村南邻就是现在的解放区王褚街道灵泉陂村。关于灵泉陂村的来历,民间有个传说:晋代时有个秀才大醉而归,当他行到此地时酒性发作,便躺在干枯的草丛中呼呼大睡。他的爱犬便忠诚地守护在一旁,突然,爱犬发现远处有野火在燃烧,而且火势正快速蔓延过来。爱犬急忙冲着秀才狂叫,但他毫无反应。爱犬又用爪子拽拉他,无奈,他喝得太多了,还是毫无知觉。眼看火势越来越近了,爱犬急中生智,用爪子疯狂地刨地。不一会儿,爱犬便刨出了一个土坑,一股清泉从土坑里喷涌而出。但是,爱犬因此累死在了泉眼旁。泉水越流越大,秀才身旁已是一片水泽,大火燃烧到此纷纷熄灭。此时,他也被惊醒了。他环视了周围,马上明白了一切。他抱着爱犬失声痛哭,随后便把爱犬埋在了泉眼旁,以示对爱犬的感激和怀念。于是,老百姓就把这个泉眼起名叫“狗泉”,后因狗有灵性,认为有神灵相助,便又把“狗泉”改成了“灵泉”。后来,这里形成了村庄,就把村名叫灵泉陂,老百姓却习惯叫“狗泉陂”。而在史料记载上,“灵泉”“狗泉”都被称为“苟泉”。

乾隆版《怀庆府志·舆地志》载:“灵泉,在(修武)县西南五十里,即双泉口,亦名苟泉。”又载:“苟泉陂,在(修武)县西五十里。”

道光版《修武县志·泉源》记载:“灵泉在县西五十里,即苟泉,有苟泉陂,泉水入新河。”

灵泉陂村有一座灵泉寺,寺内有一通古石碑——大元国温公新龙泉池记。碑文载:“邑之西偏五十里,土壤肥润,民物蕃庶,有里曰苟泉村,亦云苟泉陂……”

《水经注·卷九》载:“……次北有苟泉水入焉,水出山阳县故修武城西南,同源分派,裂为二水。南为苟泉,北则吴渎,二渎双导,俱东入陂。”《水经注》又载:“南为苟泉,北则吴渎,是苟姓、吴姓世居泉上,故泉以姓得名也。”也就是说,是苟姓人家居住在泉边,所以此泉便叫“苟泉”,后又演变成“灵泉”。那么,此苟姓是哪家望族呢?道光版《修武县志》载:“苟泉北半里许有南苟村、北苟村,相传为晋苟晞故里。”原来,苟村是晋代苟晞故里。

二

《晋书·列传第三十一》载:“苟晞,字道将,河内山阳人也。”史载,晋时焦作一带为河内郡,下设山阳、修武、野王、怀、沁水、温、河阳、平皋、州、轵10个县。苟晞是河内郡山阳县人,晋时的山阳县大致辖今日的解放区、山阳区、马村区及中站区等地,苟晞故里就是今天的中站区敬村。

苟晞为晋怀帝时的大臣,曾任尚书右丞、尚书左丞等要职,负责督察各部门的廉政。苟晞办事认真,不徇私情,官员们都怕他,看到他“皆侧目惮之”。

晋怀帝永嘉元年,苟晞率军平定了多地叛乱,“威名甚盛”。苟晞进位抚军将军,“出入有仪仗”,都督青、兖二州诸军事,“封东平郡侯,邑万户”。

当时,苟晞的姨母随他生活,苟晞对待姨母像亲生母亲一样“奉养甚厚”。一次,姨母的儿子求他,想在军中谋个差事。苟晞断然拒绝了,说:“我不会拿朝廷给我的权力来为家里人牟私利的,如果我做了,将来我会后悔的。”表弟不听劝告,再三求苟晞给谋个差事。无奈,苟晞只好让他当了个小小的督护。后来,表弟果然犯了法,按律当斩。姨母一再向苟晞叩头,请求饶了她儿子的性命。苟晞虽然很同情姨母,但他还是大义灭亲下令杀了表弟。事后,苟晞身穿丧服亲自为表弟哭丧,流着眼泪说:“杀你的人是兖州刺史,哭表弟的人是苟道将。”意思是说,我作为兖州刺史,杀你是为公;我作为你的表哥,哭你是因私。由此可见,苟晞秉公执法,公私分明。

晋怀帝永嘉五年,苟晞再因平叛有功,被封为大将军、大都督,统领青、徐、兖、豫、荆、扬六州诸军事,“增邑二万户”“出入持黄钺”,规格极高,且先前的官职仍然兼任。

苟晞初入仕时,还能够刚直不阿,清正廉洁。但随着权位的升高,他逐渐腐化堕落了。“位至上将,志颇盈满,奴婢将千人,侍妾数十,终日累夜不出户庭,刑政苛虐,纵情肆欲”。他还滥杀大臣,“左右为之战栗”。从此,他手下人心离散。公元311年9月,匈奴反晋大将石勒攻破了苟晞住地蒙城,苟晞被满门抄斩。

苟晞从清正廉洁到腐化堕落的转变,值得后人引以为戒。

三

焦作市博物馆石刻艺术苑内保存有一合墓志,其上篆文:“大晋故刘府君墓志铭。”铭文名称:“大晋刘府君墓志铭并序。”从铭文可知,墓主刘衡,“期至乡朱村人也”,即今中站区朱村人。因为遇到了事情,在今朱村东南方向的苟村购买田地置办房产,成了苟村人。刘衡死于后唐清泰元年,13年后,即后晋天福十二年,其妻逝世,他才与妻子合葬。而此时已是后晋,所以,墓志便为“大晋故刘府君墓志铭”。铭文中提到了苟村。铭文记载了刘衡墓的方位:“东去右军约三里,西去陆村一里半,南去南苟村二里,北去朱村二里。”铭文中又提到了南苟村。

由此可知,在后唐、后晋时,就有苟村、南苟村了。

那么,苟村为何又改为敬村呢?民间有一个传说。

清道光年间,修武(清朝时中站区一带属修武县管辖)知县冯继照来到此地,指着苟村问随从人员:“这是何村?”随从人员答曰:“苟村。”冯继照大惊,误将“苟”听成了“狗”。随员忙解释,冯继照听后沉思片刻,认为“苟”与“狗”读音难辨,易被误解,欲改村名。冯继照命人取来笔墨,大笔一挥将“苟”字右边加了个“文”字,成了“敬”字。从此,苟村易名敬村。

该传说将苟村改为敬村看似很合理,然而,笔者又一考证,对该传说提出了质疑。

高新区阳庙镇沈鹿宿村中有一座火神庙,为河南省文物保护单位,山门东侧墙上嵌有一通石碑——火神庙拜殿粉饰及铺地碑。碑文记载了粉饰拜殿及为拜殿铺地砖的情况,还记载了捐款、捐物者的姓名及所捐钱、物数量。落款时间是:乾隆十五年岁次庚年季冬(农历十二月)吉旦(农历每月初一)。而在碑文中间空余处还有“乾隆四十年又十月初三日北敬村太学生程文选施柏树二株”之记载。从以上记载分析可知,该碑立碑时间是:乾隆十五年农历十二月初一。而到了乾隆四十年农历十月初三,北敬村太学生程文选向火神庙施柏树二株。因此时只是他一人捐物,不会单独为其立碑,故而在该碑空余处刻上了“乾隆四十年又十月初三日北敬村太学生程文选施柏树二株”,这也是这句话的字体与整碑的字体明显不同的原因。这说明,早在乾隆四十年就有北敬村了,敬村村名非道光年间冯继照所改。

那么,苟村到底是如何演变成敬村的呢?有待进一步考证。

(图片均由作者提供)

|

||||

| 焦作网免责声明: | ||||||||

|

||||||||

|

|